松本城、総堀、上土町と時計回りに歩みを進め、今回初めて訪れる駅の真東にあたるエリアへ。そこで出迎えるのは、威風堂々たる木造校舎。あまりに均整の取れた顔つきに、思わず背筋が伸びてしまう。

かつて信州大学のキャンパスであったあがたの森公園に残された、大正9年築の旧制松本高等学校本館。昭和48年まで校舎として使われていましたが、現在は公民館や図書館といった市民の憩いの場として第二の人生を送っています。

重厚な玄関から館内へと入ると、左右に伸びる長い廊下。その天井は非常に高く、白漆喰の壁とうぐいす色に塗られた木部の対比が印象的。

荘厳さに包まれる廊下を歩いてゆくと、往時の姿に復元された校長室。室内を満たす、凛とした重厚感。いまでは大学進学が半ば当然となりつつありますが、当時は遥かに遠い存在だったのだろう。

かつては学びの場として使われていたいくつもの教室は、現在は市民に向けたレンタルスペースに。様々な人が廊下を行き交う様子を見ていると、この校舎がいまなおしっかりと生きているということが伝わってくる。

見せるため、遺すために保存されている建物とはまた違う、現役だからこその活気が宿る木造建築。建物は使われてなんぼなんだな。そんなことを思いつつ廊下を進めば、当時の学生生活を感じさせるような一画が。

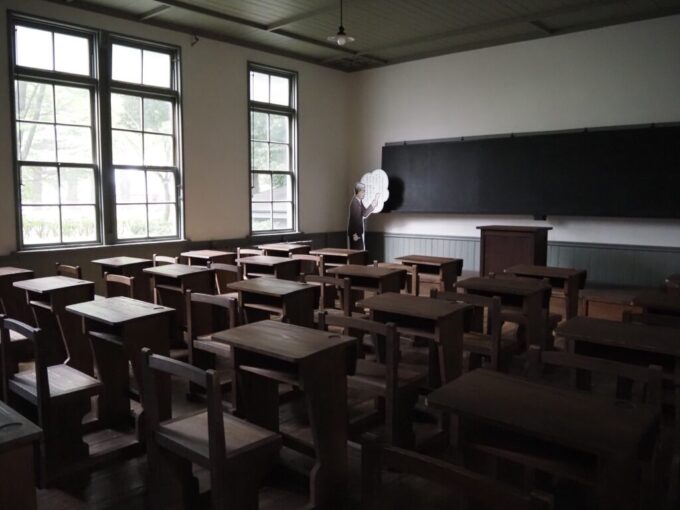

掛けられた外套に誘われ中へと入れば、そこは復元された教室。人から学ぶということに興味を持てなかった、いや、今でも持つことのできない自分にとって、この空間はなんとも縁遠く感じてしまう。

連なる窓の外には、ほんのりと色づきはじめた秋の気配。大正から昭和半ばまで、ここから巣立っていった多くの学生たち。この窓辺から何を見て、何を思い、何を学んだのだろうか。きっとそこには、僕の知らない景色が確実にあるんだろうな。

それなりに歳をとり体験を重ねると、これまで見えなかったり感じなかったようなことに気づくようになってくる。ちょっとばかり思うところを胸に秘め、続いて2階へと上ってみることに。

控えめに装飾の施された端正な階段を、ぼんやりとやわらかく照らす曇天の光。白壁と木目に支配された空間には、しっとりとした艶やかさが満ちている。

踊り場の大きな窓には、年代を感じさせる板ガラス。古いガラスを透して眺める、波打つ世界。現代ではもう作ることのできない、この揺らぎのある情景が僕は好き。

年月を経てきた木材の放つ、温かみのある飴色。全体的に直線的なデザインだからこそ、ピンポイントで施される曲線美がより一層際立つよう。

2階もずらりと教室が並び、こちらも予約制の貸室として開放。遺産としての歴史的建造物ではなく、現役だからこそ漂うある種の生気。そんなうまく言葉にできない艶やかさが、この建物には宿っている。

旧制高校から大学へ、半世紀以上にわ、り幾多もの学生を送り出してきた学び舎。その役目を終えてもなお、人々の集う場所として生きつづける。そんな現役だからこその建物の放つ温度に触れ、そろそろ本館を後にすることに。

校舎の横には、開校当時に植えられたという樹齢百年を超すヒマラヤスギの見事な並木。

キャンパスライフ、か。

自ら定めた目標に向かい、自分が納得し選んできた道。だから後悔などはまったくないが、でも進学していたらまた違った人生があったのかな、なんて思うことが最近増えてきた。

進路選択をしたあの頃は、大卒から鉄道員への道なんてない時代だった。なので必然的に高卒の道しかなかったし、今でも中3のときの自分の決断力はすごいと思う。ただここ数年、ふとよぎるある思い。見えない選択肢を、自分の意志で切ってきたのかな、と。

こう書くとネガティブな感じに受け取られそうだが、実はその逆。そんな視点をもてるようになったのも、三十半ばで一旦鉄道現業から離れたという経験をしたから。そしていま思うこと。もし違う道を選んでいたら、こうして旅という生き甲斐を謳歌できていなかったのかもしれない。

大学構内の面影を感じさせる並木道に触発され、そんな自分の歩んできた道を回想しつつ隣の建物へ。本館竣工から2年後、大正11年に建てられたという講堂。開いていれば見学可とのことなので、恐る恐る中を覗いてみることに。

昇降口から中へと入ると、手前と奥に大小ならぶ会議室。それぞれ異なる雰囲気をもち、こちらも貸切で利用できるそう。

その隣には、木目と白のモノトーンが荘厳さを醸すメインのホール。かつてここには多くの学生が集い、入学式や卒業式といったさまざまな行事が催されていたことでしょう。

ピアノの置かれたステージの対面には、2階段へと通ずる重厚な扉。その上には照明装置が置かれ、その様子に学芸会や文化祭の懐かしい思い出がよみがえる。

開けられた扉から覗いてみれば、上階にも行けそう。シンプルながらうつくしい装飾の施された階段に誘われ上ってみることに。

2階へと上れば、下から見上げていた見事なシャンデリアがすぐ近くに。戦時中の金属供出で失われたものを、古写真をもとに復元したのだそう。

大正時代の学び舎の空気感を浴び、学生気分を味わったところで建物の外へ。つづいては、外側から古き良き木造建築を味わうことに。

ぽつぽつと落ちはじめた雨に打たれつつ、静かに眺める建築美。秋を感じさせる木の色味と渋い校舎の共演に、この時期ならではの感傷が掻きたてられる。

板張りに縦長の窓が連続する瀟洒な表情、そこに和を感じさせる瓦屋根。緑豊かな中庭をぐるりと囲むコの字の校舎は、正面とはまた違った雰囲気に。

旧制高等学校から大学へと松本の教育を支えた建物たちに別れを告げ、その奥に控える公園も散策してみることに。今日はあいにくの空模様ですが、晴れていれば松本を囲むきれいな山並みが借景となるのだろうか。

信州大学のキャンパス移転後に整備されたというあがたの森公園。大きな池や茂る緑といった、市街地のなかとは思えない豊かな自然が広がります。

これまで松本城周辺は歩いたけれど、今回初めて足を延ばした東側のこの一帯。大正時代の空気に触れ、またあらたなこの街の魅力を記憶へと刻むのでした。

コメント