19時過ぎ、暮れゆく土手町。遠くから、だんだんと近づいてくる太鼓の響き。待ちに待ったこの夏が、今年も間もなく幕を開ける。

ついに姿を現した、津軽情っ張り大太鼓。その重厚な音色と独特のリズムが、こころの深い部分へとしまい込んでいた静かなる熱さを呼び起こす。

だんだんと、しかし着実に深みを増してゆく夜の空。その藍に浮かびあがる、ねぷたの放つ色彩美。これからはじまる灯りの祭典に、弥が上にも気持ちは昂るばかり。

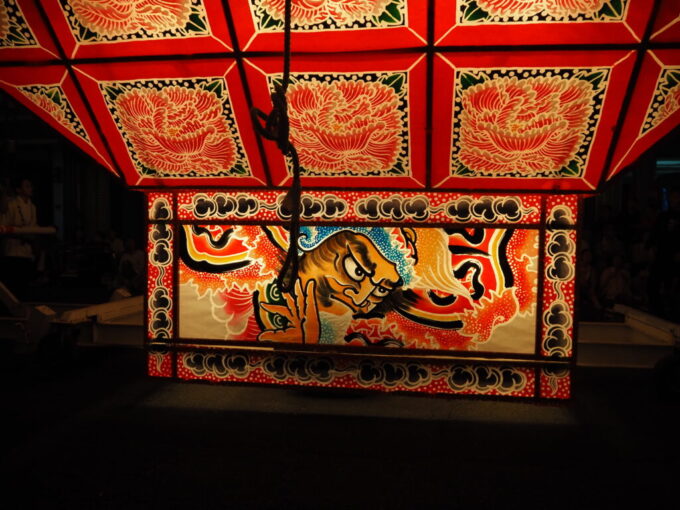

勇壮な武者絵が描かれる鏡絵、その裏側には優美さを漂わせる見送り絵。表裏一体、ふたつの表情をあわせ持つ弘前ねぷた。そのうつくしさの対比が、見る者の胸の深い部分を染めてゆく。

大小合わせ、数え切れぬほどのねぷたにはそれぞれ異なる表情が。中には、子どもたちが描いたかわいいねぷた絵も。こんな小さい頃から携わっていたら、きっとなくてはならない存在になるんだろうな。

手の届くほどの距離で、次から次へと繰り広げられてゆく幻想的な灯りの競演。来る鏡絵に目を奪われ、去りゆく姿を静かに見送る。そこには、短い津軽の夏の到来を歓び、そして去る夏を儚むという意味が込められているそう。

臨場感に満ちた迫力ある形相、それを彩る繊細かつ鮮やかな色遣い。それらが灯りに押し出され、こちらまで圧してくるような迫力が。

流麗な美人画の描かれた見送り絵、その左右を飾る袖絵。ねぷたごとに無限の個性に彩られ、込められた情緒に思いを馳せるのもまたねぷたの愉しみ。

立体的な青森ねぶたとは違い、扇型の燈籠が主流となる弘前ねぷた。平面の紙に描かれた、一枚の絵。そうとは思えぬほど、灯りを放つねぷたからは豊かな迫力が滲みでる。

その背面には、躍動感あふれる見事な虎が。津軽の夜空に浮かぶあまりの鮮烈さが、僕のこころに火をつける。

扇ねぷたが大半を占めるなか、組ねぷたと呼ばれる人形型のねぷたも。立体だからこその勢い、それをより印象強くする零れる色彩。この場面転換が、見る者のこころを一層惹きつける。

信州の伝説、紅葉狩りを題材にした組ねぷた。見送り絵や袖絵には、溢れんばかりの艶やかなもみじ。桜が有名な弘前城ですが、秋には紅葉が見事に色づくそう。いつかはその季節にも、来てみなければ。

大きいねぷたはあとから。そう言われるように、角燈籠や金魚ねぷたとともに一団を先導する小型のねぷた。ヤーヤドーの声とともに曳かれていたかと思えば、一気に担ぎ上げられ勢いよく駆けまわる。

ひとつの団体が過ぎゆき、また新たな団体が。次から次へと、途切れることなく繰り返される新鮮な感動。ねぷたを彩る絵もさまざまで、その豊かな表情に次、また次と見たくなる。

昼間の暑さは嘘のように、涼しい夜風が流れる土手町通り。そんな津軽の夜空を焦がす、灯りの洪水。漆黒の空に輝く北斗七星に、夏夜の風流さを重ねてみる。

扇ねぷたに交じり、数々の趣向の凝らされたねぷたが観客を愉しませる弘前ねぷた。毎年万華鏡のねぷた絵が登場する、樹木のねぷた。刻一刻と変化する姿に、吸い込まれるように見入ってしまう。

明治8年、青森県庁にもたらされた3本のりんごの苗木。それから150年を経て、青森県は日本一のりんごの産地へ。そのなかでも弘前は特に名産地として知られ、県内の4割強、全国の2割以上もの生産量を占めています。

いまではりんごの一大産地となった弘前ですが、当初は病害虫により栽培の危機に瀕したそう。そんな窮地を救いさらなる発展へと貢献したのが、りんご栽培の父と呼ばれる外崎嘉七翁。岩木山、そしてりんごの花や実に囲まれた穏やかな姿からは、人々の感謝とりんごへの愛の深さがあふれ出る。

日もすっかり暮れ、火祭りをより一層際立てる漆黒の空。津軽の夜を焦がす灯りの滾りに、さらにこころが熱を帯びてくる。

鏡絵とともに、幾多もの題材に彩られる袖絵。農作業の忙しくなる季節のお祭りらしく、このねぷたには力強い風神雷神が描かれています。

それぞれの絵師や題材、そして灯りの加減により無限の表情を魅せるねぷた絵。本物の染め物のような繊細な着物、猛々しさを感じさせるいかつい面持ち。そこから放たれる鋭い眼光に、思わず射すくめられそうになる。

表裏一体となった扇の部分に目が行きがちですが、そのうつくしさに死角がないのも弘前ねぷたの魅力。額絵の放つ細緻な迫力に、思わずため息が漏れてしまう。

こちらのねぷたにも、漆黒の空に風を起こし雷を落とす風神雷神が。年々荒々しさを増してゆく、自然の猛威。畏怖の念と共存の祈りが、この絵に込められているのでしょう。

二車線の商店街、目と鼻の先で繰り広げられる津軽の火祭り。この距離感で対峙するねぷたの放つ力の強さは、まさに圧巻のひとこと。

今年もこうして無事に、帰ってくることができました。勇壮な津軽のお殿様にお礼を伝えると、その裏の見送り絵には優美に舞う獅子踊り。まわりを囲む力強い龍との対比が、胸の奥まで迫りくる。

日本の武将や伝説、中国の三国志や水滸伝が題材とされるねぷた絵。武将の雄々しいものが多いなか、姫の奮闘する構図のものも。その美しくも鬼気迫る表情に、思わず気圧されてしまう。

その見送り絵には、流麗な津軽美人娘と愛らしい金魚ねぷた。まわりには弘前の誇る桜が咲き乱れ、津軽の夏夜にふっと春色が吹きわたる。

とめどなく繰り広げられる灯りの行列。その数と豊かな表情に、ただただ圧倒されるばかり。同じ団体のねぷたでも、こうして見くらべれば印象の違いは一目瞭然。それぞれの世界観を感じるのも、弘前ねぷたの愉しみのひとつ。

目の前を、ゆっくりと過ぎてゆく鮮烈な色彩。灯りの映す質量が、津軽の熱さとなり胸へと刻まれる。この感覚を味わってしまうと、忘れることなどできやしない。この夏を知ってから、大人になってから避けていた暑い季節をふたたび好きになれた。

はっと息を呑むような、吉原の妖しいうつくしさ。団体ごとに趣向を凝らし、競い合う。だからこそさまざまな題材が生まれ、そして見る者はその世界観に引き込まれてゆくのだろう。

青森りんご150周年を迎える今年、ねぷたにもいろいろな部分でりんごのモチーフが。この組ねぷたでは、赤りんごと青りんご姿のかわいいたか丸くんが大切そうにりんごを抱えています。

その素材には、剪定したりんごの枝が織り込まれた和紙が使われているそう。実のみならず、新たな弘前の名産として広がってゆくことを願います。

やーやぁどぉー!その掛け声に合わせ、たくさんの人に曳かれゆっくりと進む巨大なねぷた。2022年に再開して以来、着実に祭りの熱さが戻ってきている。そして迎えた今年、曳き手も観客も以前のような賑わいに。

ヤーヤドーの掛け声とともに、津軽の夜に響き渡る太鼓や鉦、笛の音。勇壮で、それでいてどことなく情緒的。その得も言われぬ旋律に、13年前の僕は恋をした。

31歳にして偶然出逢い、それ以来中止の年を除き毎年欠かさず通うようになった弘前ねぷた。距離感が近く、だがあくまでも観光客ではなく地元の人々のための伝統ある祭り。そこにきっと、僕は惚れこんでしまったのだろう。

ねぷた自体も好きだし、お囃子も好き。肌を撫でゆく津軽の夜風も好きだし、なによりこの祭りを包む空気感や世界観が好き。

今年もこうして、それらの「好き」を全身で受け止める。そして嬉しいのが、そこに力が戻ってきたこと。この感覚、久々だな。そんな静かなる悦びに包まれる僕を吞み込むべく、さらなる灯りの洪水が次から次へとやってきます。

コメント