念願の門司港駅舎との対面を果たし、いよいよ街歩きへと繰り出すことに。噴水のある駅前広場を挟んだ向かいには、昭和2年築という旧門司郵船ビルが。

その隣には、渋い色味をまとう瀟洒な洋館が。大正10年に建てられたという、旧門司三井俱楽部。かつては住宅地に建っていましたが、35年前に駅前に移築されたそう。

対面には、これまた端正な顔をもつ古いビル。昭和12年に建てられた、6階建ての旧三井物産門司支店。竣工当時は九州一の高さを誇る高層ビルだったそう。

駅前に並ぶ古き良き建物にはやくも圧倒されつつ、駅から歩いて5分ほどの場所に位置する『九州鉄道記念館』へ。時間の都合で直前まで寄るか迷っていましたが、垣間見える味のある車両には抗えなかった。

入館券を買おうと受付に向かうと、まず出迎えるのが9600型蒸気機関車。初の国産貨物機関車として、大正11年に製造開始。展示されている59634号機は、北九州地区における最後のSLとなった一台なのだそう。

つづいては昭和16年生まれのC59 1号機。昭和31年に門司に配属となり、あさかぜやみずほといった九州を駆ける名門列車も牽引したそう。

こちらも昭和16年から製造が開始されたEF10。翌年に開通した関門トンネルは当時から電化されており、その区間専用の電気機関車として誕生しました。

時代は下り、昭和36年に鹿児島本線の門司港~久留米間電化に際して造られたED72。この1号機は試作車のため前照灯の位置が異なり、量産車とは違った表情となっています。

蒸気から電気へと機関車の変遷を見た後は、戦前に生まれた気動車キハ07。この41号はもともとはガソリンエンジンを積んでいましたが、戦後にディーゼルエンジンに換装されたそう。現在の気動車は液体式変速機が主流となっていますが、この車両はバスのようにクラッチを使い変速する仕組みになっています。

その奥には、国鉄初の交直流特急電車である481系。西日本向けの60Hz対応として生まれ、その後東日本向け50Hz対応の483系、そしてヘルツフリーの485系と国鉄特急の黄金期を築きあげました。

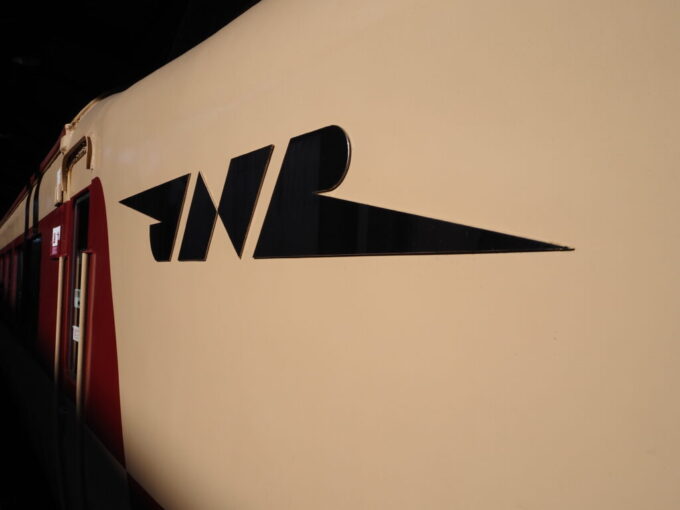

国鉄の特別急行の王道ともいえる、威厳あふれるボンネット。そこに燦然と輝く、JNR。Japanese National Railwaysの頭文字を図案化したマークは、なんと一般公募から生まれたものだそう。何度見ても、溜息の出る秀逸なデザイン。これを考えた人は、間違いなく天才だ。

国鉄民営化後に誕生した、グレードアップあずさ。白地に赤と緑のラインが走る新しい風は、故郷の三鷹駅を颯爽と通過してしまう。一方で、三鷹に停まるかいじや臨時のあずさは、昔ながらの国鉄色。車内も国鉄から時間が止まったままで、この青いモケットは僕にとって大切な鉄道の原風景。

デッキへと戻れば、ここにも宿る国鉄の残り香。旅行は車ばかりで、鉄道を利用すること自体が非日常だった子供の頃。初めて0系新幹線に乗り、折り畳み式の紙コップでおいしくもない水を飲んではしゃいだ記憶が懐かしい。

つづいて現れたのは、世界初の座席寝台両用電車である581系。車両限界ぎりぎりまで広げられた、ダイナミックな車体。その迫力ある巨体を彩る、夜を思わせる深い青が印象的。

この車両が初めて投入されたのが、新大阪と博多とを結ぶ寝台特急月光号。そのことから、続いて登場した583系とともに月光形とも呼ばれています。

先述の通り、寝台空間を確保するため車両限界いっぱいまで拡幅された車体。運転台と屋根が同一面となったことから生まれた、流れるような屋根まわりの処理がまた秀逸。

こだま形から国鉄型特急のボンネットスタイルは続きましたが、この581系では分割併合を見越して貫通扉をもつ切妻型に。その後の国鉄特急にも多大なる影響を与えた端正な顔つき、そこに誇らしげに掲げられた凛々しい特急シンボルマーク。

車内へと入れば、この車両の特徴ともいえる広々とした空間が。昼間は特別急行の座席車として運行することを前提としており、向かい合わせのボックスシートながらゆったりとした座り心地。

そしてこちらが、夜行用として寝台を展開した状態。下段はB寝台ながら寝台幅106㎝となっており、いまはなき急行きたぐにで乗ったときはそれは快適だった。

頭上で出っ張っている部分は、収納された状態の中段・上段寝台。荷棚を跳ね上げ中段を下段の背もたれ上に載せ、荷棚を戻してそこに上段を載せる。この仕組みを考えた人もすごいが、そうまでしなければならなかったほどの旅客需要の旺盛さにも驚かされる。

ホームを思わせるような場所に、ずらりと現車が並ぶ車両展示場。その有終の美を飾るのは、九州路を彩った14系客車。子供の頃は東京口、上野口と本で分類されるほど数多くのブルートレインが走っていた。この14系は、東京から西へと向かう花形だった。

一歩足を踏み入れれば、ぶわっとあふれる懐かしさ。残念ながら東京口のブルトレに乗ることは叶わなかったが、上野から北へと向かっていた24系も同じような造り。山がちで、車両限界の小さい日本の鉄道。そのなかでもスペースを最大限に活かすべく、斜めに設置された扉に工夫の跡が。

生まれて初めての寝台列車となった北斗星、修学旅行で札幌へと向かった団臨。初めて青森に降り立ったはくつる、客車寝台の最後の乗車体験となったあけぼの。開放式B寝台の通路に立てば、幾多もの旅の想い出がよみがえる。

上段の寝台しか取れなかったとき、ここに座って旅立ちの瞬間を待つのが好きだった。敢えて設けなくても困ることのない、通路の壁に組み込まれた折り畳み式の椅子。いろいろ言われがちな国鉄だが、こんな部分に旅客への心遣いが感じられる。

妻部を見れば、昔懐かしい表記が。トイレが使用中のときに点灯し、乗客にそのことを知らせてくれる便所使用知らせ燈。初めて183系に乗ったときに、そのストレートな表現に驚いた記憶が。

いまでこそ喫煙できる列車はほぼ絶滅したが、僕の子供の頃、いや、社会人になってもしばらくは車内で煙草が吸えていた。というより、喫煙車が主流で禁煙車をわざわざ指定するという感覚。車内に立ち込める煙と、酒に乾きものの匂い。それが僕にとっての、国鉄型特急のイメージだった。

モケットこそJR九州らしい派手なものに張り替えられているが、昭和の匂いを色濃く残す開放式B寝台。現在では船でも個室化が進んでいますが、当時はこれで移動することが当たり前だった。

腰掛けて窓の外を見てみれば、一気によみがえる懐かしき記憶。だめだ、泣きそうだ。過去のものになってからだいぶ時が過ぎたが、こうして旅できていた時代が確かにそこにはあったんだ。

ひと晩と長い時間を過ごすため、通常よりも大きめに造られたテーブル。そこに取り付けられているのは、センヌキ。僕の子供の頃はすでに缶入りの飲料が主流だったが、その前はビンが売られていたそう。これを見て、初めてこじるという言葉を覚えた。

見上げれば、寝台列車ならではの高い天井。窓側の棒状の部分にははしごが収納され、上段寝台を利用する乗客はそれを展開して登っていった。テーブルの下に、脱いだ靴やビニールスリッパが並んでいたことも懐かしい。

初めて寝台列車に乗ったのは、小学校中学年のときだったか。北海道からの帰り、ダメもとで駅に電話してみると北斗星に空席が。そのとき取れたのが上段で、初体験でワクワクしつつもこのひもの隙間から落ちないかとちょっとばかり怖かったことを思い出す。

いまの若い人たちには信じがたいだろうが、当時はこんな寝台に揺られ北へ西へと旅していた。とはいえ見た目よりも居住性は快適で、分厚い遮光性のカーテンを閉めればほぼ個室状態に。そのなかで身支度や荷物を整理するときに、この小さな照明が役立ったものだ。

側扉のある方とは反対側には、トイレや洗面所といった水回りがまとめられたデッキが。

皆さま、おはようございます。今日は何月何日何曜日、時刻は何時何分、現在どこどこ付近を定刻にて~。

そんなおはよう放送に起こされ車窓を見れば、いっぱいに広がる見知らぬ田園。眠い目をこすりつつはだけた浴衣を直し、揺れるデッキで歯みがきする。そんな旅の記憶は、間違いなく僕の人生を豊かにしてくれた。

缶詰のように色濃く残された当時の空気感に、思わず目頭が熱くなる。現車だからこそのリアリティに心を打たれ、つづいて本館へ。この重厚なレンガ造りの建物は、明治24年に建てられた旧九州鉄道の本社屋だそう。

中へと入ると、まず出迎えるのが小さな木造客車。明治42年に鉄道院によって製造され、その後大分交通へと移り昭和46年まで現役を続けたそう。

車内へと入ってみると、目を引くのが畳敷きの座席。この車両が生まれた55年後に新幹線が開通。そう考えると、その半世紀の間に起った鉄道の進化が俄かに信じがたい。

2階へと進めば、ずらりと並ぶ九州の鉄道にまつわる展示物。さくらにみずほ、はやぶさ、あかつき。本で見てあこがれつつも、結局どれにも乗れなかったな。

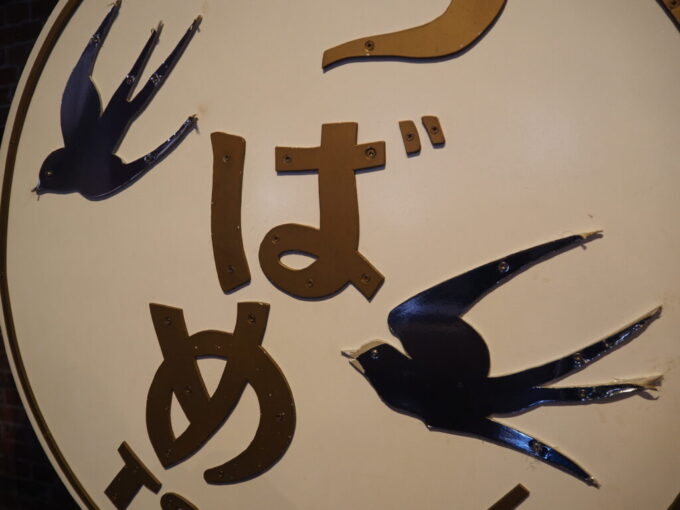

その隣には、東海道山陽そして九州と時代を越えて走り続ける名門列車、つばめのヘッドマーク。

近寄ってよくよく見てみると、つばめや文字の部分の取り付けには平たい頭のねじが使われているのに対し、目の部分にだけ丸い頭のねじが。目立たぬ部分にも込められた国鉄職人のこだわりに、思わずため息がもれてしまう。

壁一面に展示された、珍しい駅弁や土瓶。そのなかでも思わず懐かしっ!と声が漏れてしまった、ポリ茶瓶。

ペットボトルが一般的になる前、売店や車内販売では駅弁の友としてこれが売られていた。熱いお湯を入れてもらい、お茶パックを入れてもみもみ。ふたに注いで飲むプラスチックの味のするお茶が、なんだか大人になったような気分にさせてくれた。

たくさんの見どころを愉しみつつ、ふたたび1階へ。自販機の並ぶ休憩コーナーに置かれた、見覚えのあるカウンター。

僕が11歳の時に、鮮烈なデビューを果たした787系つばめ。近未来的な外観、そして独創的な室内。そのなかでも特徴的だったのが、供食設備として設けられたビュッフェ。このカウンター、本で見てあこがれていたんだよな。

レンガ造りの重厚な空間に濃い展示の並ぶ本館を後にし、最後となる列車の前頭部の展示へ。かつて関門トンネルで活躍した、EF30。電気機関車ならではのごつい運転台に、思わず童心に帰ってしまう。

そしてこちらが、国鉄特急といえばの485系の運転台。狭い空間に詰め込まれた機器類、高運転台へと登るための狭いステップ。あの飛び出した頭のなかは、こうなっていたのか。

試しにと入ってみれば、思った以上の窮屈さ。足元に注意して登ったはいいものの、運転席にすべり込むのもひと苦労。

最初は寄るかどうか迷っていたが、これは来て大正解だった。濃密な鉄道の歴史に触れ、普段は隠しているつもりの鉄の血が騒いでしまった。鉄道、そして交通好きとしては堪らない展示を満喫し、あらためて門司港レトロの街歩きへと向かうのでした。

コメント