坑内山神社にこの地を訪れることのできたお礼を伝え、さらに先へ。すると現れる分岐点。標準コースを選べば一周1.1㎞、所要時間30分と手軽に見学できますが、僕はもちろん奥へと続く特別コースへ。

ここからは、さらに増える横坑への分岐。近代的な道具による採掘効率向上のおかげか、次々と左右に現れる封鎖された地底空間。その先に広がる闇を想像するだけで、胸がざわついてくる。

鉄柵の奥を覗いてみれば、さらに施された封鎖の奥へとのびる二条のレール。この山のなかには、800㎞にも渡りこんな空間が取り残されている。そのほとんどは未来永劫光を見ることなく、ただただひっそりと隠され続けてゆくのだろう。

両側に並ぶ封鎖にぞわぞわしつつ歩いてゆくと、目の前に現れるトロッコ。これはグランビー鉱車といい、走行しながら積載された鉱石を降ろすことができるそう。

正面から見てみれば、おもしろいほどに解るその構造。鉱車に取り付けられた誘導車輪が黄色い装置のガイドレールに乗り上げると、自動的に車体が傾斜。

すると積載されていた鉱石が、下に掘られた鉱井へと自然に落下するという仕組み。これが現役で稼働していたときの姿を想像すると、そのメカメカしさにわくわくしてしまう。

単純ながら、よく考えられた仕組みだな。生まれて初めての坑内軌道に感動を覚えつつ振り向けば、そこに広がるのはこれまでにないほどの巨大な空間。

岩盤に取り込まれるようにして建つ建物へと近寄ってみると、石切沢上部休憩所の文字。そうか、ここは休憩所なんだ。上部ということは、こんな空間がほかにもきっと人知れず残されているのだろう。

中を覗いてみれば、妙に漂うリアルな雰囲気。用意されたお茶を飲みつつ、弁当を食う。マネキンだとは分かっていても、休憩中の賑やかなしゃべり声が聞こえてきそう。

そしてこちらは、石切沢上部坑内事務所。残された標語が、命に直結する仕事の重みを感じさせる。

奥に名札のようなものが並んで見えることから、ここでは点呼や打ち合わせ等がなされていたのだろうか。鉱員と事務員とのやり取りが聞こえてきそうな臨場感。

ひとたび入坑すれば、退勤まで地上に戻ることはできない。認識はしていたものの、それは映画や資料映像でしか見たことのない世界。こうして生々しさの残る空間に立ち会うと、それが実際に存在するものだと否応なしに実感させられる。

その隣には、奥まった場所に建てられた部屋。第一区火薬取扱所の文字から、ここで発破に使用するための火薬のやり取りが行われていたのだろう。

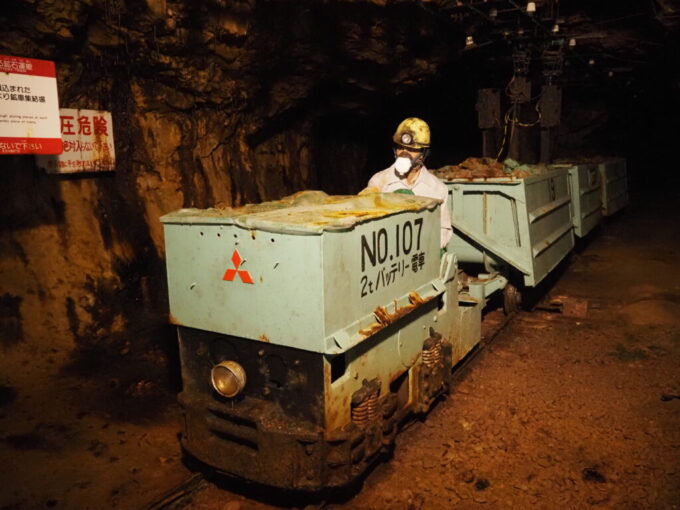

800㎞にも及ぶという、計り知れない延長をもつ坑道。その移動に活躍するのが、坑内をくまなく走る軌道。稼働時には、こんな列車がひっきりなしに往来していたことだろう。

尾去沢鉱山は、東北で初めて全山電化された鉱山だそう。この路線には架線が張られ、鉱車には小さなパンタグラフが。あの闇の奥から、鉱石を満載した列車が現れる。現役時代の姿を想像するだけで、鉄の血が騒いでしまう。

このあたりは特に、坑内の交通の要衝だったのだろうか。線路は複線となり、さらにそこから幾多もの分岐が。

そのひとつを覗いてみれば、穴の奥へとのびる軌条の上に放置された鉱車が。崩れた岩に埋もれ、ただただ朽ちてゆくのを静かに待つ。この退廃的な世界観にうつくしさを感じてしまうのは、変なことだろうか。

別の横坑には、あきらかに古さを感じさせる手洗い場。蛇口や置かれたハンドソープは現代のものだろうが、ぼろぼろになったコンクリートはこの山が動いていたときからその変遷を見てきたことだろう。

日本を支え続けてきた産業の薫りが、あまりにも濃密に残された地底の世界。いまにも動き出しそうな鉱車の姿に、これが来年以降そう容易には見られなくなることが悲しくなる。

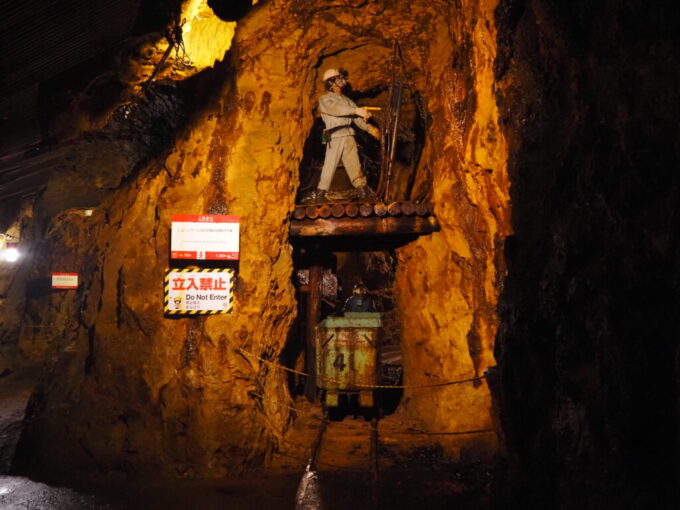

山のなかを、縦横に駆けめぐる坑道。横の移動には坑内軌道が活躍しますが、上下の移動を担うのはこの立坑。一般的なエレベーターのように自動運転ではなく巻き上げ機を人が操作するため、見えない位置にぴたりと停めるには熟練の技を要したそう。

さらに進んでゆくと、今度は違う色をしたトロリー電車が。その後ろに続く貨車を見てみると、積まれているのはたくさんの木材。掘り進めて地盤が弱いと分かれば、こうして支保工に使用する材料を運んでいったのでしょう。

その先には、ふたたび現れる立坑。空の鉱車を積み込んでゆく様子は、現役の鉱山といっても疑わないような保存状態のよさ。

ひともバッテリー電車も鉱車も立坑も。そのすべてにおいてあまりに溢れる臨場感。ここに在るものは何ひとつ生命など宿っていないはずなのに、にじみ出るこの生々しさはいったい何なのだろうか。

次々と押し寄せる産業遺産の息遣いに圧倒されつつ先へと進むと、上へ上へと掘り進めてゆくシュリンケージ採掘法の初期段階の様子が。

ここからは、坑内で行われていた様々な作業が再現されたエリアへ。右側で行われているのは、坑道を掘削するために必要な測量作業。左側では高さ2.2m、幅2.0mの坑道を掘ってゆく水平穿孔。

こちらで行われているのは、地質調査や鉱脈を探索するためのボーリング調査。採掘とは、鉱石を手に入れるために延々と隧道を掘ってゆく作業。この産業で培った経験があったからこそ、日本の土木技術は発達したのだろう。

調査や測量を経て、実際に掘りだした鉱石を採掘現場から漏斗へと掻きだすのがこのスラッシングと呼ばれる作業。

こちらでは、採掘された鉱石をローダーと呼ばれる機械を使い鉱車へと積み込むローディング。それぞれの作業に特化した特殊な機械が次々と現れ、それらを見ているだけで童心に帰る。

そんな多岐にわたる機械を修理するのも、もちろん坑内。一連の流れをこうして見ると、ひと口に鉱業といっても様々な技術者が携わっていることがよく解る。

閉鎖された坑道に、ぽつんと取り残される機械。円筒のタンクに圧力計、これはコンプレッサーか何かだろうか。削岩機をはじめとする鉱山用の機械には、その動力として圧縮空気が多用されていたそう。

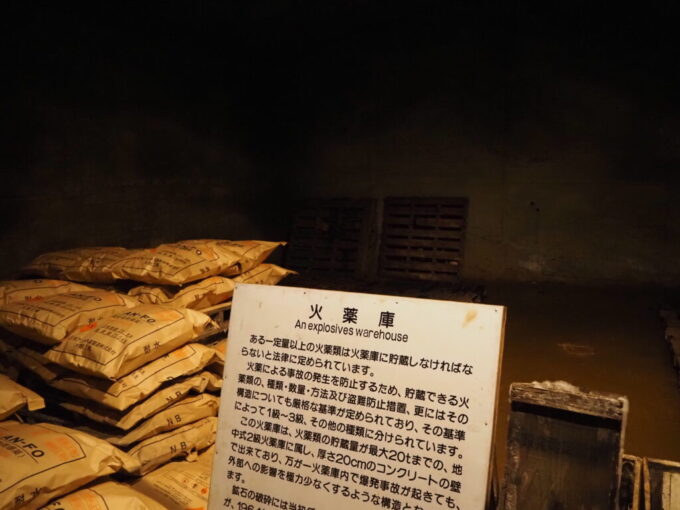

トロッコや機械を活用し、効率的に採掘を行ってきた近代坑道はもうすぐ終わり。その手前には、威容を誇るコンクリートの壁。出入り口の断面から、その分厚さが分かります。

ここはかつて、火薬庫として使われていた場所。造りの堅牢さを感じさせる空間には、この鉱山が動いていた当時の写真がずらりと展示されています。

その隣には、往時の様子をうかがい知ることのできる空間が。逃げ場のない、長大な地中空間。ひとたび爆発や火災が起これば、避けることのできない甚大な被害。そのため火薬庫は、厚さ20㎝のコンクリートで護られているそう。

ここからは、奈良時代から江戸時代まで金が採掘されてきた坑道へ。その入口に再現されているのは、南部藩尾去西道金山奉行所。ここ鹿角は、現在は秋田県に属してはいますが以前は南部藩だった場所。

まず現れるのが、からめ場の様子を再現した展示。細かく砕いた鉱石を水で洗い、沈殿した金を採取する作業。ここで採れた金は、中尊寺の金色堂や奈良の大仏でも使われたといわれています。

金山で産出された鉱石は、あてしこという袋に入れられ坑外へ。重たい荷物を背負い、わらじを履いてろうそくの灯りのみを頼りに歩く坑道。想像するだけで、圧迫感が押し寄せてくる。

鎚と鏨を使い、人力で硬い岩盤を掘る。機械も動力もない時代、この作業は想像を絶するほど大変なことであっただろう。

横坑を見てみれば、先が見えぬほど続く闇。これが江戸時代、もしくはそれ以前からの状態で遺されていることが俄かに信じがたい。

測量やボーリングといった調査の技術もなく、金脈をたどって手で掘り進めてゆくしかなかった江戸時代以前。その結果ひと一人がやっと通れるような穴が不規則にできることから、その手法は巣穴の形になぞらえてたぬき堀と呼ばれたそう。

近現代の鉱山と同じように、この時代からすでに支保工も組まれていたそう。この技術が隧道へと活かされ、山がちな国土を結ぶ現代の交通へと繋がっていったのでしょう。

手掘りのため狭い印象の慶長の坑道ですが、なかにはこんな高い部分まで掘られた跡も。足場を組み、雁木で昇降し上へと掘ってゆく。そこには先ほど見た近代の工法と相通ずるものが。

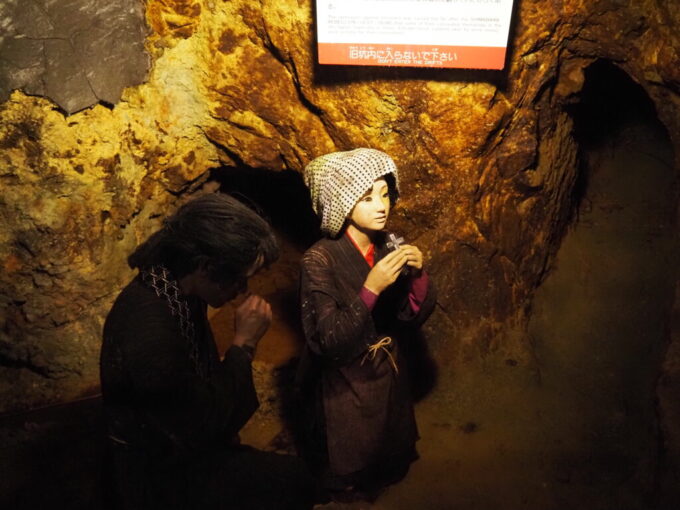

一般の法律から外れ、山ごとに定められた山法と呼ばれる特殊な法で管理された鉱山での暮らし。いわば治外法権であったため、多くの隠れキリシタンが潜伏先として鉱山で働いていたそう。

山を掘れば水が湧き出してくるのは今も昔も同じで、ポンプのない江戸時代以前は溜まった水を木桶に入れ人力で排水。その仕事は水替人足と呼ばれ、坑道の水没を防ぐため一昼夜交代というかなりの重労働だったそう。

昭和、大正、明治。そして江戸からそれよりも前へと辿った鉱山の歴史。初めて訪れた尾去沢鉱山はあまりにも濃密で、あまりにも往時の空気が生かされていた。いつかはと思いつつ、なかなか訪れる機会のなかった鹿角。偶然ながら、このタイミングでこうして訪れることができて本当によかった。

来年には、一般公開を終える尾去沢鉱山。たぶんこれが、最初で最後だろう。そこに遺された濃厚な息遣いを存分に浴び、タクシーを呼んで次なる目的地へ。鹿角名物を食べられる『ホルモン幸楽花輪本店』へとお邪魔します。

鉱山あるところに、ホルモンあり。そう言うか言わないかは知らないが、体力勝負であった鉱員たちは安くて旨くて力の出るホルモンをよく食べていたそう。全国にはそんな名物が点在しており、この鹿角ホルモンもそのひとつ。

特徴的なのは、その調理法。冷たいままのジンギスカン鍋に漬け込まれたホルモンをたれごと載せ、周囲の縁に豆腐を並べて上からたっぷりのキャベツで蓋を。

ここで点火し、焦げないようにときおり混ぜつつじっくり焼き煮。水分が溢れそうになったらスプーンで丼に移し、頃合いをみてふたたび具材に回しかける。そんな作業を行っている間、ずっと鼻を攻撃してくる善き香り。刺激される食欲と戦いつつしんなりするまで火を入れたら、満を持していただきます。

口へと入れた瞬間、本能が察知する中毒性。ちょっとばかり甘めのしょう油だれに漬け込まれたホルモンには味が染み、噛むごとにじゅんわり広がる滋味がたまらない。

じっくり焼き煮したれの染み込んだキャベツは、しんなり熱々あまっ甘の極上の味に。所どころに焦げ目のついた豆腐はほくほくで、具材から染み出たすべての旨味を吸ってくれている。

うわぁ、これやべぇやつ。ビールもいいが、これには米だ。猫舌なのも厭わず、年甲斐もなくガツガツがつがつ。汗を掻きつつ、口福感に包まれながらあっという間に完食。

ホルモンも追加できるし、〆のうどんも旨いらしい。今度は思いきりお腹を空かせて来なきゃだな。はじめて出逢った中毒性ある旨さの余韻に包まれ、大満足でお店を後にします。

本当ならば、帰りは寄るはずのなかった鹿角。心の琴線に触れる産業遺産にどっぷりと浸かり、他では味わえぬ歴史ある味を噛みしめ。これはもう、偶然ではなく必然だろう。運よく出逢えた豊かな時間に、またの再訪を誓うのでした。

コメント