後生掛温泉で迎える静かな朝。昨日の夕刻から降り出した雨は、どうやら上がってくれた模様。今日一日ぐずつく予報ですが、外にいる間は何とかもってほしい。

それにしても、本当に効くお湯だ。エアコン要らずという涼しさもあるだろうが、このしっかり眠ったという実感を伴う起床には驚いてしまう。そんな湯力満点のにごり湯に逢いに、朝の誰もいない湯屋へと向かいます。

地球の内側から湧き出す力と存分に戯れ、すっかりお腹もすいたところで朝食の時間に。今朝も食卓にはおいしそうな品々が並びます。

ホイルに包まれているのは鮭の塩焼きで、陶板で温めて熱々を。そのお隣は、食卓で焼くベーコンエッグ。焼き加減を自分好みにできるのも嬉しいところ。海苔の佃煮にはふきのとうが加えられ、ちょっとした苦みがご飯を誘う。

今日はがっつりめのお昼ごはんだからな。そう思ったのは、最初のひと口まで。炊き立てのふっくら甘いあきたこまちが進んでしまい、結局今朝も3杯たっぷり平らげます。

この宿を知ってから15年以上、そして前回訪れた13年前は立ち寄りだった。ようやく念願叶い泊まることのできた、後生掛温泉。やっぱりお湯とは、宿泊してじっくり向き合ってなんぼだな。

馬で来て足駄で帰る後生掛。2泊ながら、その句の意味を身をもって実感した今回の滞在。前回の短い湯浴みでは気づけなかった魅力にすっかり心酔し、再訪を強く強く誓い名残惜しくも宿を後にすることに。

帰りも事前に予約しておいた『ドラゴン号』に乗車。ちなみに出発前日までは、アスピーテ入口バス停で乗り継ぎ田沢湖へと抜ける予定だった。でもふとした出来心で、バス停周辺をグーグルストリートビューで検索。もう心が折れたよね。あんな熊の出そうな場所で、次のバスを待つ勇気なんてないよ。

ということで弘前に着いてから急遽予約の変更をお願いし、行きと同じ道を戻ることに。後生掛温泉から走ること20分足らず、志張温泉バス停に到着。ここから『秋北バス』に乗り換え、鹿角花輪駅を目指します。

それにしても、近年の熊の被害は異様な気がする。13年前に訪れたときは、もっと出やすい季節の秋だった。でもここまで被害のニュースも多くはなかったので、当時は熊鈴をつけて後生掛からふけの湯へ、そして八幡平頂上も普通に歩いたんだよな。

そんな往時の記憶の懐かしさと現状の差に思いを馳せつつ揺られること40分ちょっと、鹿角花輪駅前に到着。ここでタクシーに乗り換え、思いは募らせつつも機会がなく半ばあきらめていたあの地を目指すことに。

タクシーは米代川を渡り、斜面に広がる尾去沢の市街地へ。その家並みも途切れたころにあらわれる、尾去沢小学校跡地。さらに曲線と勾配の連続を登ってゆくと、突如眼前に姿を現す荒涼とした光景。

赤茶けた山肌、そこに点在する人工物。かつて間違いなくここに在った産業が、ひっそりと静かに色を失ってゆく。突然の出逢いで写真に収めることはできなかったが、その退廃的なうつくしさに僕のこころは一瞬にして打ちのめされた。

専売公社や電電公社が民営化され、国鉄も解体されJRに。昭和後期生まれの僕は、ある意味濃密な時代の変遷を目の当たりにしてきたのかもしれない。そんななか、今でも記憶に残る三池炭鉱閉山のニュース。高校に上がる直前のこと。ひとつの時代の終わりを告げる瞬間、その臨場感は30年近く経った今でも忘れられない。

昭和の残り香と平成の新風にまみれて育ってきた僕にとって、そんな手の届かぬ、しかし遠くもない距離に感じられる昭和の産業。藤七温泉への道すがら松尾鉱山跡を目にしたときもそうだが、なぜこうも胸が苦しくなってしまうのだろう。

山肌に残る生々しい痕、かつて活躍していた機関車や重機。その厚みのある現実感にはやくも圧倒されつつ、まずは鹿角市鉱山歴史館を見学することに。

立体模型や鉱石など、鉱山にまつわるさまざまなものが展示される館内。僕は懐古的な趣味の視点で好奇心をくすぐられますが、これは鉱物が好きな人も見ごたえがありそうな内容。

いまでは木々も復活の兆しを見せ、ちらほらと緑が見て取れる鉱山跡。ですが現役当時は文字通りのはげ山で、人間が営みを続けていくということの代償に思わず言葉を失ってしまう。

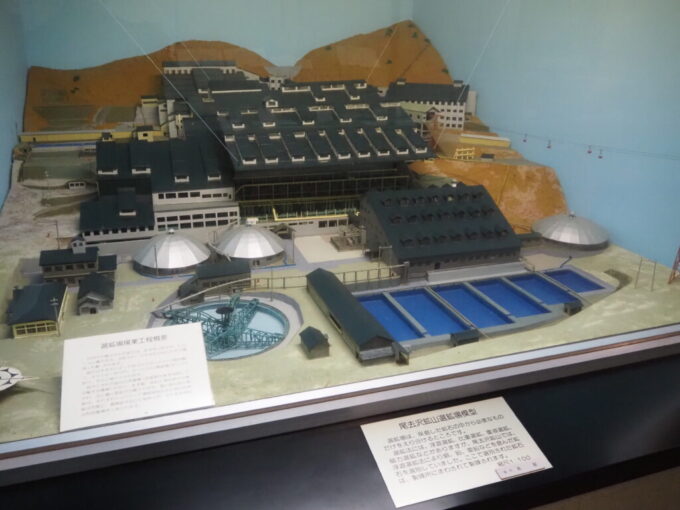

いまはコンクリートの基礎や巨大な煙突が遺るだけとなった一連の施設も、稼働時にはこれほどの規模を誇るものだったそう。ちらりと目にした遺構からは想像できぬ、全盛期の姿。そのギャップに、自分のある部分がざわついてくる。

いまや木々に浸食される神殿のような選鉱場跡も、操業時にはこのような巨大な上屋や様々な関連施設が。昭和15年の完成時には、東洋一の処理能力を誇ったそう。

そんな巨大な選鉱場へと運ばれる鉱石を産出する坑道は、最終的には全長800㎞にも及んだそう。延長700㎞、1965年当時の姿が1/1200の模型で再現されていますが、あまりの緻密さに見ているだけで息が詰まるよう。

いまから千三百年以上前、和銅元年に発見されたとの伝説が残る尾去沢銅山。その後金や銅を産出する鉱山として、1978年までの長きにわたり操業。館内には、そんな時代の変遷を感じられる採鉱道具の展示も。

古の時代では金槌に鏨と手掘りしていた鉱石も、近代以降は圧縮空気を使った削岩機へ。閉鎖的な空間でこれを使って岩を砕くという作業の過酷さは、僕なんかが到底想像できるようなものではなかったことだろう。

いっぽうで、日本の近代化や戦後復興を支えるために欠かすことのできなかったこの産業。早い段階での電化や2000人も収容する劇場の建設と、鉱山のおかげで町は繁栄を極めたそう。

鉱山歴史館だけでも十分な見ごたえでしたが、いよいよ坑内探索へと挑むことに。山腹にぽっかりと口を開けた、赤レンガに護られた坑口。そこに向け、いまにも動き出しそうなトロッコ列車。

坑口に漂う白い霧は、坑内から吐き出される冷気によるもの。一歩中へと足を踏み入れれば、全身を包むひんやりとした空気。年間を通して13℃程度だそうで、寒がりな人は夏でも羽織るものが必要な温度。

コンクリートで覆工された区間を抜ければ、そこに続くのは言葉を失うような生々しい雰囲気。通路に埋め込まれつつも自らの存在を示す、鈍く輝く二条のレール。長年にわたり人やトロッコを通す道を守ってきた木の支保工。閉山された47年前の空気が、缶詰のようにここには重たく詰め込まれている。

坑道や古の隧道など、僕の興味をそそる人々の穿った穴たち。写真でしか目にしたことのなかった光景を、いまこうして自分の眼で確かめる。古から培ってきた鉱山土木の基礎があったからこそ、山がちなこの国において現代の交通が担保されているに違いない。

あまりに濃密な世界観に、序盤からして圧倒されっぱなし。懐古的で、交通好き。そんな僕の魂を震わせる空間に感動しつつ歩いてゆくと、足元を走る線路に分岐が。

模型でも表現されていたように、ついに現れはじめた枝分かれ。柵で閉鎖はされているものの、その隙間からは垣間見ることのできる闇。これがアトラクションや映画のセットではなく、かつての男たちの仕事場。そう思うだけで、ぞくぞくしてくる。

いくつもの鉱物を産出してきた尾去沢鉱山ですが、その主たるものは銅だったそう。現在でもその鉱脈が、輝く帯となって坑道の岩肌に見て取れます。

全長1.7㎞におよぶ観光坑道のうち支保工が施されているのは一部で、大部分がこのような素掘りの状態。これはこの地の岩盤が安定しているからこそ。

それにしても、こんなに本格的な鉱山跡がここまできれいに遺されているとは。これまで入ったことのある長大な穴といえば、土肥金山や自然の生み出した鍾乳洞くらい。産業のために人の手が掘り進めた穴の持つ、独特な空気感。それは実際に訪れなければ受け取ることのできない、特別なもの。

分岐の先に続く闇はどうなっているのか。そんな好奇心からレンズを向ければ、天井に残された碍子や電線。観光客の行き交うそばに眠る、現役時代の形見。当時はここも人々や資材が往来していたことだろう。

あちらこちらに封じ込められた名もなき産業遺産を見つけつつ進んでゆくと、支保工とは異なる木の工作物が。丸太に切り込みを入れてあるのは、昇降するための雁木と呼ばれるはしご。その横の樋のようなものも坑内でたくさん見かけ、鉱石かなにかを鉱車へと積み込む設備だったのだろうか。

尾去沢鉱山で採用されたのは、採掘した鉱石を溜めて足場とし上へ上へと掘り進めてゆくシュリンケージ採掘法。すべて採掘したあとにまとめて鉱石を抜き取るため、このような上下に細長い空間が残されるのだそう。

そのような採掘ができたのも、先ほども書いたとおり堅牢な岩盤あってこそ。巨大な空間はズリで埋め戻されることなく、往時の姿を現代へと伝える貴重な生き証人としていまなお遺され続けています。

頭上には、鉱脈に沿って延々と穿たれた高い闇。そして足元を見れば、同じく広がる深い空間。地球の内側に眠る貴重な恵みを、器用に器用に削ってゆく。それが人間の営みに必要なことだとは解っていても、いざこの空間に身を置くと思わず背筋が寒くなる。

人々の交通に対する欲求の答えが隧道だとするならば、富に対する答えが坑道なのかもしれない。地の力の生み出した鉱石を求め、もっともっとと掘ってゆく。そんな人間の欲というものを考えたとき、穴を満たす漆黒の闇に何とも言えぬ感情が湧いてくる。

自然の力が創りあげた鍾乳洞に宿る畏ろしさとも表情を異にする、怖いとも恐いともちがう言葉にできぬ心もち。テープの解説のみが響く洞内を独りゆくという心細さも手伝い、人影が見えたときにはなんとなく安堵感を抱いてしまう。

人間により抉られ生みだされた、地球の体内を縦横無尽に走る穴。きれいな円形の断面をもつ坑道を抜けた先には、そんな作業に使われた削岩機と岩肌に残された無数の痕跡が。

こうして書いていると、自然破壊がとか僕の言いたいこととはずれて伝わりそうな気がする。僕も現代を生きる人間のひとりであり、様々な恩恵を受けて暮らしている。

だからこそこの仕事に携わってきた方々、そして現在進行形で働く方々に敬意の念を抱く。自分では決して勤まらないということが本能的に判るからこそ、「こわい」と素直に思うんだ。

そんな幾多もの作業員の安全を長きにわたり見守ってきたであろう、坑内山神社。トロッコに乗った人々は、働きに出るときは安全を願い、そして帰路には無事を報告したことだろう。

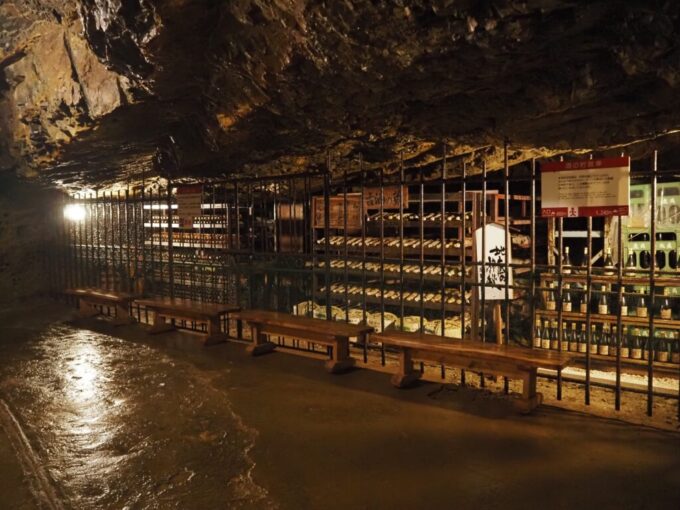

この山を守り続けてきた神様の向かいには、ずらりと並べられたワインや日本酒が。年間を通して気温や湿度が安定している坑道内は、いわば天然の貯蔵庫。鉱山として現役を終えたあとも、こうして活用されています。

そんな史跡尾去沢鉱山も、2026年度から一般向け開放は終了し学習向けの団体専用に。それを知ったのは、田沢湖経由を諦めた後だった。きっとこれは、いまここに来なさいという縁に違いない。

入洞からはやくも30分を経過し、想定のペースよりもかなりゆっくりと見て歩く坑内。僕にとっては、最初と最後になるであろう尾去沢鉱山。眼にこころに記憶を刻むべく、さらに奥へ奥へと探索は続きます。

コメント